Die Kreditkarte ist ein Kind des 20. Jahrhunderts. Sie gehört zum Erbe der US-amerikanischen Konsumkultur und der „dreißig glorreichen Jahre“ des westlichen Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber trotz neuer Finanztechnologien im mobilen digitalen Bezahlen bleibt sie weltweit das führende Zahlungsmittel.

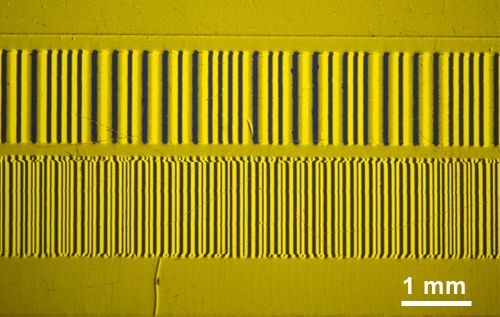

Alte Kreditkarten und neue Apps mischen sich dabei auf paradoxe Weise: Sechs Jahre nach dem Start von Apple Pay als smartphone-basiertem Bezahldienst bot Apple 2020 in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs eine eigene physische Kreditkarte an. Nun mit einem Smartphone-Wallet gekoppelt, löste sie eine Neugestaltung der bestehenden Plastikkarten aus. Die schon länger obsolete, leichte Erhöhung der persönlichen Daten, die einst durch Papierabdruck die Nutzung von Kreditkarten per Formulardurchschlag erlaubt hatte, ist verschwunden. Das soziale Prestige der Kartennutzer:in äußert sich jetzt weniger darin, mit ihrem guten Namen zu bezahlen, sondern in den Werten der Walletdaten auf ihrem mobilen Bildschirm. Namen, Kreditkartennummer und weitere persönliche Daten sind in den letzten Jahren mehr und mehr auf die Rückseite der Karten gewandert. Nach der Covid-19-Pandemie ist zudem die persönliche Unterschrift auf Rechnungen deutlich seltener geworden.

Mit dem Wechsel im Kartendesign reagiert die Banken- und Kreditkartenindustrie auf die von Big Tech gesetzten Maßstäbe im digitalen Bezahlen. Aber kann sie mit den nicht-westlichen Innovationsdynamiken von Finanztechnologien noch Schritt halten? Chinesische Unternehmen wie Alibaba und Tencent haben die bank-basierte Kartenform des digitalen Bezahlens durch app-basierte Dienste übersprungen. Vergleichbares gilt für die Entwicklung des mobilen Bezahlens in afrikanischen Ländern. Warum aber halten sich Kreditkarten trotzdem hartnäckig als Bezahlmittel und Geschäftsmodell, das sogar neue Allianzen mit der Welt der Krypto-Assets eingehen kann?

„Die erste App: kleine Geschichte der Kreditkarte“ weiterlesen