Programmatische Schriften begleiten die Verbreitung des World Wide Webs seit den Neunzigerjahren. Auf die Ausrufung des unabhängigen „Cyberspace” folgte die Transformation der Märkte in „Gespräche“. Die Digitalcharta proklamiert neue Grundrechte aus demokratischer Sorge, bleibt darin aber ein selbst verabreichtes politisches Beruhigungsmittel.

Der Vorschlag zu einer Digitalcharta der Europäischen Union hat ein überwiegend zwiespältiges Echo hervorgerufen. Juristischen Ansprüchen scheint sie, erwartungsgemäß, kaum zu genügen. Ihre parteipolitische Färbung kann man präzise kritisieren. Aber sitzen nicht die allermeisten Kommentatoren einem Irrtum auf, wenn sie den Vorschlag für bare Münze nehmen?

Tatsächlich erweckt die Textgattung der Charta Hoffnungen, die sich wohl nicht erfüllen lassen werden. Ihre Funktion ist jedoch, wie bei anderen Internet-Programmschriften, zugleich symbolisch und diagnostisch. Das World Wide Web ist, wie auch weite Teile des Internets, ohne normative Grundsatzdebatten entstanden, wenn man von der anfänglichen Prägung durch wissenschaftliche Ideale der Ressourcenteilung einmal absieht. Die Charta holt also tendenziell nach, was lange Jahre lang versäumt worden ist – auch in den politischen Rechtskulturen Europas.

Eine der grundlegenden Eigenheiten des Netzes besteht darin, durch einen öffentlichen Diskurs niemals komplett adressierbar zu sein – weder für die einzelne Nutzerin, noch für staatliche und suprastaatliche Akteure. Trotzdem wird das Internet in Programmschriften immer wieder als „ein Raum“ mit seinen eigenen Regeln vorgestellt, die im Falle der „Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union“ nahe an schon bestehenden Bürgerrechten gelagert sind.

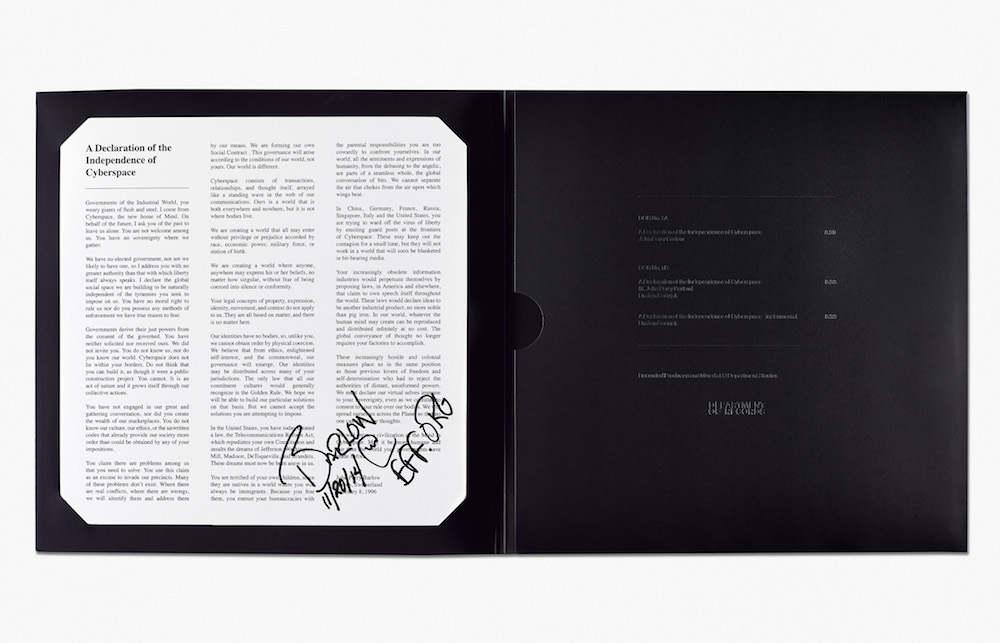

Deren Entwurf hebt sich aber von der Geschichte vergleichbarer Texte deutlich ab: Waren John Perry Barlows „Declaration of the Independence of Cyberspace“ von 1996, der langjährige Konsens der Internet-Entwicklergemeinschaft zu „Rough Consensus and Running Code“ oder das „Cluetrain Manifest“ drei Jahre später von einem elitären Sendungsbewusstsein geprägt, so ist die Charta von einer zutiefst demokratischen Sorge durchzogen.

Anders gesagt: Die einzelnen Manifeste und Thesen spiegeln die jeweiligen Imaginationen, die die Infrastrukturen des Internets mit den durch sie entstehenden Öffentlichkeiten verkoppeln. Die Botschaft der Internet-Programmschriften hat sich dementsprechend verändert. Statt sich das Netz als anderen Raum mit eigenen sozialen Regeln vorzustellen, gilt es mittlerweile, zwischen bestehenden normativen Ordnungen und digitalen Praktiken eine neue Balance zu finden.

Einen neuen Raum behaupten: A Declaration of the Independence of Cyberspace (1996)

John Perry Barlow, der als Gitarrist der Band Grateful Dead eines der wichtigsten Mitglieder der Ur-Online-Community WELL darstellte, war zugleich Miterfinder der Textgattung des Internet-Manifests. Seine Unabhängigkeitserklärung für den Cyberspace, zum Weltwirtschaftsforum in Davos am 8. Februar 1996 per E-Mail publiziert, markierte die Unterschiede zwischen einer althergebrachten nationalen Telekommunikationspolitik und einem neuen globalen Datenraum. Die Selbstverständlichkeit, mit der bis heute gerne zwischen „virtuell“ und „real“ unterschieden wird, lässt sich bis zu Barlows Traktat zurückverfolgen.

Mit seiner Schlussformel – „We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be more humane and fair than the world your governments have made before.“ – betonte Barlow einen grundsätzlich anderen Charakter des global vernetzbaren Kommunikationsraums. Zugleich stellte er sich mit der Erklärung in die Tradition der US-amerikanischen „New Communalists“ seit den 1960er Jahren, die den Rückzug in selbstverwaltete, ländliche Räume den staatlichen und unternehmerischen Bürokratien vorzogen.

Die neue, unabhängige Welt sollte zudem alle physischen Rückbezüge kappen: Transaktionen, Beziehungen, und sogar das Denken selbst sollten allein durch das „Netz unserer Kommunikationen“ konstituiert werden. Barlows Grundgedanke galt der politischen Gleichheit, die gerade durch die Entfernung vom menschlichen Körper hergestellt werden kann: Keine Vorurteile, keine Privilegien mehr, die sich nach Geburt, Ethnie, ökonomischer oder militärischer Macht richten. Damit einher geht die Absage an staatliche Souveränität, die die neuen Datennetze nicht durchdringen soll.

Barlows gegenkulturell geprägte Erklärung besaß allerdings nicht nur aufgrund ihres kämpferischen Einsatzes einen zwiespältigen Charakter. Wir wissen durch den Medienhistoriker Fred Turner, dass Barlow zusammen mit der Technikpionierin Esther Dyson, dem Erfinder des Whole-Earth-Katalogs Stewart Brand, „Wired“-Gründer Kevin Kelly, dem libertären Telekommunikationsanalytiker George Gilder, dem Republikaner Newt Gingrich und anderen seinen Erfolg als Netzwerk-Unternehmer neuen Stils errang.

Die Gründer der US-Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation, zu denen Barlow, Dyson, Brand und Mitch Kapor gehörten, führten Gegenkultur und Cyberkultur zusammen. Die EFF-Mitglieder zelebrierten dabei ihre Nähe sowohl zu den Silicon-Valley-Entscheidern als auch zur Clinton-Administration. Dies reichte bis zu Dinner-Anekdoten, die eine von Al Gore ausgesprochene Einladung Barlows als Internetberater feierten.

Die Botschaft der Unabhängigkeitserklärung ist aus heutiger Sicht also eine andere als die Annahme einer Welt „jenseits von Fleisch und Blut“. Vielmehr war auch Barlows Manifest Teil der beispiellosen Kombination eines freien und offenen Internets mit neoliberalen Wirtschaftsreformen und Deregulierungen. Statt sich den Werten einer digitalen Weltgesellschaft zu widmen, war der Weg für einen der zahlreichen Kommerzialisierungsschübe des Internets frei gemacht worden – ein Muster, das sich bis heute wiederholt.

Den Bonus der neoliberalen Wende einfahren: Das Cluetrain-Manifesto (1999)

Das 1999 veröffentlichte Cluetrain-Manifest übersetzte die bis in die Hippie-Gegenkulturen zurückreichende Community-Orientierung von Barlows Unabhängigkeitserklärung in die Sprache des Dotcom-Zeitalters und des „Neuen Markts“. Um mit einer menschlichen Stimme zu reden, hieß es in den Thesen 34 und 35, müssten Firmen von nun an die Belange ihrer Communities teilen oder zunächst überhaupt erst zu einer gehören. Zumindest der Zahl nach erinnerten die 95 Thesen an Martin Luther, während die „clues“ vor allem die Frustration über das Arbeiten in einer statischen Unternehmenskultur ausdrückten.

Die Autoren Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls und David Weinberger gehörten zur Welt der alteingesessenen IT-Firmen wie IBM, Sun und des Tech-Journalismus. Widersprüche zwischen der nahezu hierarchiefrei erscheinenden Kommunikation im Internet und in Intranets von Firmen mit den althergebrachten Entscheidungsprozessen ziehen sich durch das Manifest. Hyperlinks statt Hierarchie war das Motto, vernetzte Märkte voller Konversationen wurden zum Ziel erklärt, das Internet zugleich als kooperatives Medium der Arbeitsteilung und der Marktgenerierung antizipiert.

These 94 hielt hierfür selbstbewusst fest: „We have better tools, more new ideas, no rules to slow us down.“ Aber der gesamte Ton des Manifests blieb vor allem ein anklagender, anti-bürokratischer. Dieser Akzent kam, und das ist bemerkenswert, direkt aus der entstehenden Dotcom-Welt. Die enthusiastischen Versuche, das konzern-interne Intranet als Ort sozialer und ökonomischer Kreativität aufzufassen, ja als Gesprächsraum zu gestalten, waren eigentlich ein Angestelltenprotest ohne gewerkschaftliche Vertretung.

Wie bei Barlow ging es um die Definition eines eigenen Raumes, aber anstelle des verheißungsvollen Cyberspace war längst die graue Realität eines Corporate America getreten. Der partizipative Charakter der frühen Jahre des World Wide Webs stand im Cluetrain-Manifest im offenen Widerspruch zur alltäglichen Arbeit in der IT-Industrie. Gleichzeitig war die von den Autoren konzipierte und eingeforderte Freiheit ein selbst herbeigeschriebener Teil der neoliberalen Wende. Die lange Liste der unterzeichnenden Firmenmitarbeiter von der Bank of America bis zum Medienkonzern Ziff-Davis zeigte, dass das Manifest den Nerv der sich transformierenden Geschäftswelt traf.

Beruhigungsmittel und Hilferuf: Digitalcharta (2016)

Internet-Programmschriften sind von Beginn an zwiespältige Texte gewesen. Meist von digitalen Eliten und Avantgarden verfasst, adressieren sie im besten Fall aktuelle Entwicklungen und Fehlentwicklungen. Das gilt selbst dann, wenn sie in einem grundoptimistischen Ton geschrieben sind. Sie haben also eher eine ausgleichende als eine visionäre Funktion für die Konstitution des Netzes, die man auch an den aktualisierten „New Clues“ von 2015 ersehen kann.

Letztlich stellt der Entwurf einer europäischen Charta der digitalen Grundrechte ein selbst verabreichtes politisches Beruhigungsmittel dar. Nur, dass in diesem Fall der Web-vermittelte Weg durch die Brüsseler Bürokratie avisiert wird, da rein Community-orientierte Ansätze nicht den aktuellen Problemlagen entsprechen.

Bei der Charta handelt es sich eigentlich um einen zivilgesellschaftlichen Hilferuf. Er wird aber wiederum von einer Meinungselite auf der Suche nach breiter Unterstützung artikuliert – mit Beta-Charakter und öffentlicher Modifikation von Inhalt und Vorgehen, zugegeben. Mit der Widersprüchlichkeit und dem nicht unwahrscheinlichen Scheitern eines solchen Vorgehens müssen wir wohl leben lernen. Denn zwischen real vollzogenen Praktiken, genutzter Technik und rechtlicher Normativität klafft in den Netzkulturen weiterhin ein Abgrund.

Wer dies ändern will, sollte auf einer tieferen, infrastrukturellen Ebene ansetzen: Es kommt heute mehr denn je darauf an, öffentlich geteilte Werte zur Grundlage des Entwurfs und Aufbaus von Infrastrukturen zu machen. Ohne Rückwirkung des Rechts auf den maschinellen Code und die infrastrukturellen Grundlagen des Internets wird das nicht zu machen sein. Nutzen wird uns eine Digitalcharta also nur, wenn sie die Gemeinschaften der Entwicklerinnen und Entwickler erreicht und mittelfristig die politische Ökonomie des Plattformkapitalismus verändern kann.

[Reblog von irights.info, zuerst erschienen am 22. Dezember 2016. Mit Dank an David Pachali! Lizenz: CC BY-ND 2.0 DE]