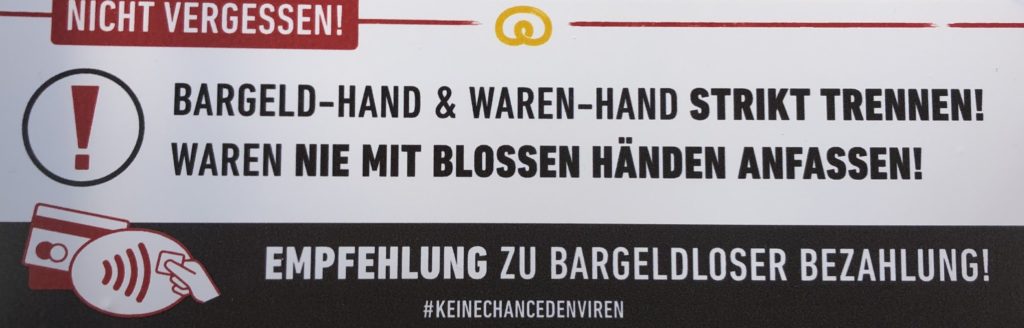

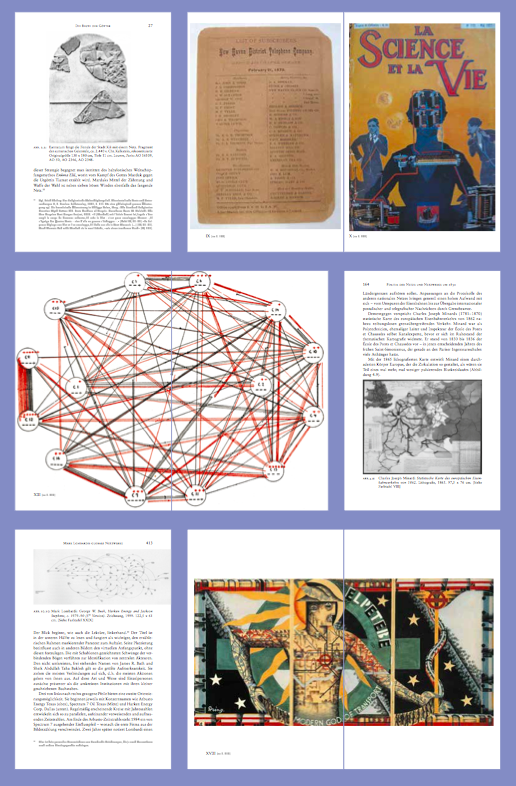

Registrieren, Identifizieren und Klassifizieren sind Praktiken, die in digitalen Kulturen kaum mehr zu trennen sind. Anhand der Mediengeschichte des Passes und der Kreditkarte geht der folgende Text der Frage nach, wie immer neue infrastrukturelle Kaskaden des Identifizierens entstehen und welche öffentliche Brisanz den entsprechenden Datenverarbeitungen innewohnt. Beim Identifizieren handelt es sich um eine ko-operative Medien- und Datenpraktik, an der stets mehr als eine Person beteiligt ist. Sie involviert von Anfang an menschliche Körper samt ihrer semiotischen Ressourcen und koppelt diese mit bürokratischen Aufschreibesystemen. Auch die neuesten digitalen Prozeduren greifen bevorzugt auf Gesichter und Fingerabdrücke zu: Biometrie versucht, den für das Identifizieren konstitutiven Abstand zwischen Konten, Körpern und Personen aufzuheben.

Registrieren, Identifizieren und Klassifizieren sind Praktiken, die in digitalen Kulturen kaum mehr zu trennen sind. Anhand der Mediengeschichte des Passes und der Kreditkarte geht der folgende Text der Frage nach, wie immer neue infrastrukturelle Kaskaden des Identifizierens entstehen und welche öffentliche Brisanz den entsprechenden Datenverarbeitungen innewohnt. Beim Identifizieren handelt es sich um eine ko-operative Medien- und Datenpraktik, an der stets mehr als eine Person beteiligt ist. Sie involviert von Anfang an menschliche Körper samt ihrer semiotischen Ressourcen und koppelt diese mit bürokratischen Aufschreibesystemen. Auch die neuesten digitalen Prozeduren greifen bevorzugt auf Gesichter und Fingerabdrücke zu: Biometrie versucht, den für das Identifizieren konstitutiven Abstand zwischen Konten, Körpern und Personen aufzuheben.

„Identifizieren: Theorie und Geschichte einer Medienpraktik“ ist in der Working Paper Series des Siegener Sonderforschungsbereichs Medien der Kooperation erschienen. Es handelt sich um einen Preprint des Wörterbucheintrags „Identifizieren“, der im dritten Band des „Historischen Wörterbuchs des Mediengebrauchs“ publiziert werden wird. Ich danke den Herausgebern Heiko Christians, Matthias Bickenbach und Nikolaus Wegmann für diese Möglichkeit. Entstanden ist der Text in und mit der Werkstatt Praxistheorie des SFBs. Wichtig war die Diskussion zur banal surveillance mit Asko Lehmuskallio, Paula Haara und Heiki Heikkilä während eines Aufenthalts in Tampere, Finnland. Jenny Berkholz, Sebastian Randerath und Tobias Conradi haben die Publikation des Working Papers dankenswerterweise mit möglich gemacht.