Bar oder mit Karte? Oder doch mit App oder Blockchain? Sebastian Gießmanns rasante Geschichte der Kreditkarte führt uns in die verborgenen Welten des digitalen Bezahlens. Sie zeigt erstmals, wie unsere digitale Gegenwart in Nordamerika mit einer kleinen Plastikkarte begonnen hat, was Magnetstreifen und Chips eigentlich bedeuten und wie Europa einmal führend im digitalen Bezahlen werden konnte. Gießmann führt die Leser:innen elegant in die verschwiegene Innenwelt von Banken, Kreditkartenorganisationen und computerisierter High-Tech-Sicherheit. Er würdigt die Alltäglichkeit der Transaktion ebenso wie die irrwitzigen true crimes des Kreditkartenbetrugs.

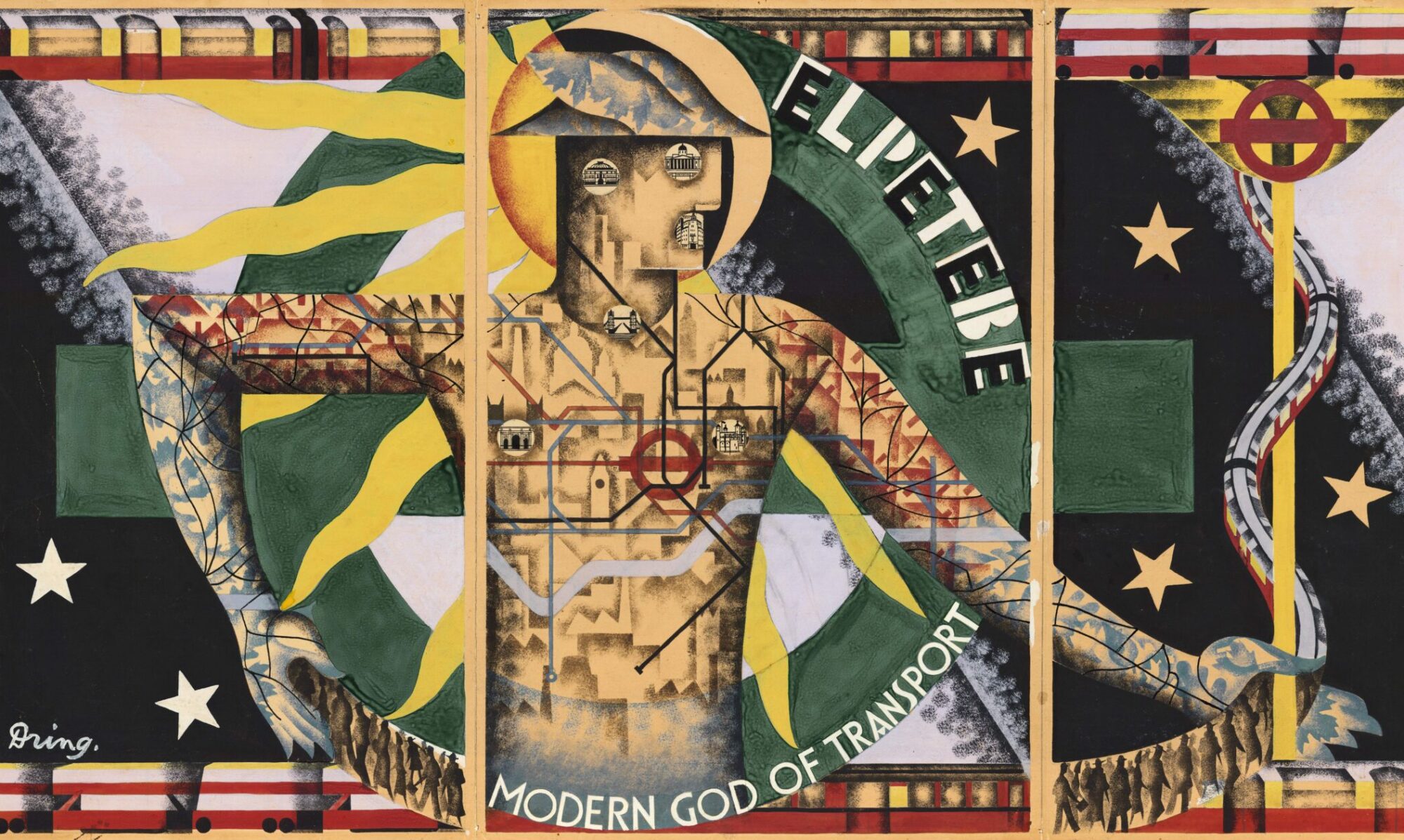

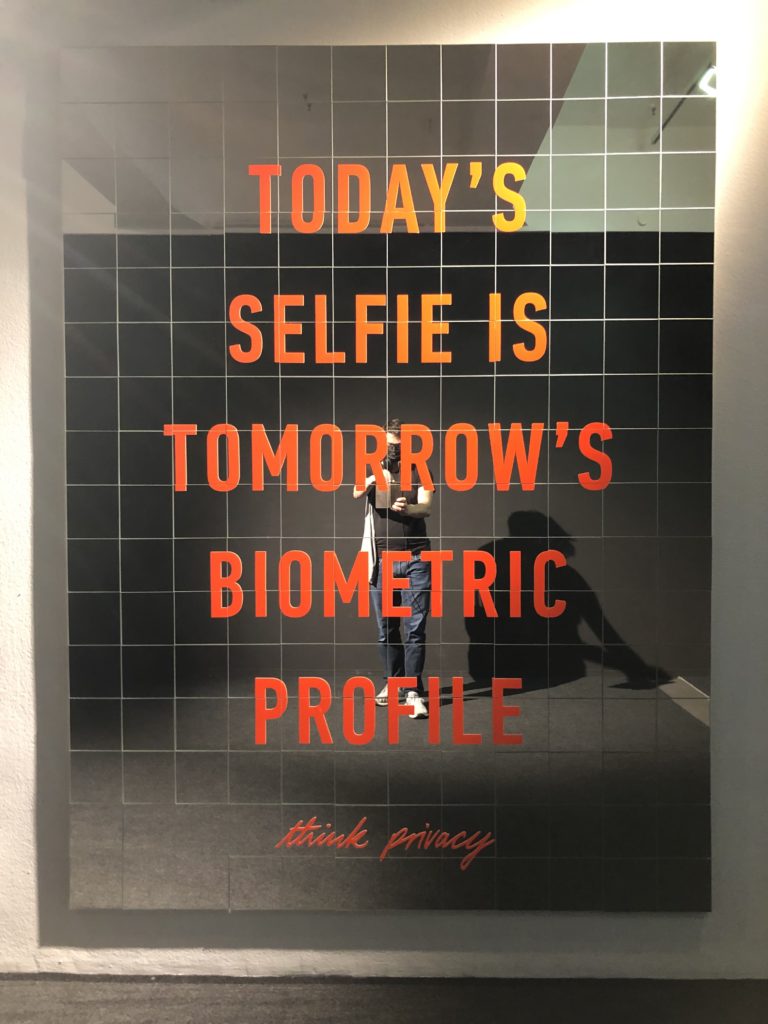

Das Kreditkarten-Buch fragt nach der Wahrheit hinter den Werbeslogans, Firmenlogos und Fernsehspots. Wie wir bezahlen, ist politisch. Soziale Teilhabe und Differenz, Konsum, finanzielle Überwachung, die Zukunft des Bargeldes: Im digitalen Bezahlen steht nicht weniger auf dem Spiel als unsere ökonomische Identität.

Erscheint im März 2026 beim famosen Berliner Kulturverlag Kadmos. Please support your favorite independent publishers and bookstores!

Inhaltsverzeichnis

1 Geschichte und Theorie des digitalen Bezahlens (1832−2014)

1.1 The Nothing Card – The Nothing App

1.2 Praktiken und Körper, Objekte und Infrastrukturen

1.3 Welche Geschichte des Bezahlens?

2 »Credit Card Nation«: Die Industrialisierung der Schulden in den USA

2.1 Anschreiben und Aufschieben

2.2 Kreditkarten ohne Plastik – und mit

2.3 Zur Etablierung von Visa und Mastercard

3 Standard und Automat, Zeitung und Fernsehen

3.1 Ein amerikanischer Standard: ANSI X4.13 und der Magnetstreifen

3.2 Am Geldautomaten

3.3 Wie man mit Kreditkarten betrügt

3.4 Werbespot und Fernsehserie

4 Europas Ringen um die Zahlungssysteme

4.1 Papier oder Plastik?

4.2 Der Fall der Eurocard

4.3 Chip um Chip: Smart Cards und EMV als globaler Standard

4.4 Mittelschichtenträume: Globalisierungen der Kreditkarte

5 Digitales Bezahlen im 21. Jahrhundert

5.1 Amazon, PayPal und das World Wide Web

5.2 Das iPhone, Apple Pay und »Network Tokenization«

5.3 Karten-Botschaften und die Zukunft des Bargelds