Am 17. Oktober lese ich um 13 Uhr auf der Frankfurter Buchmesse aus meinem kommenden Kreditkarten-Buch. Moderiert von Wolfram Burckhardt, dem Leiter des famosen Kulturverlags Kadmos. Mit großem Dank an die Kurt-Wolff-Stiftung für ihre LESEINSEL der unabhängigen Verlage. Support your independent book publishers and sellers! Wer nicht vor Ort sein konnte, kann gerne die Aufzeichnung auf YouTube anschauen.

On The Connectivity of Things: Network Cultures since 1832

What is the truth about the network? And what might it tell us in our current situation? After five years of translation and fine-grained updating, Sebastian Giessmann’s seminal book on The Connectivity of Things: Network Cultures since 1832 finally came out in October 2024 with MIT Press. The full text is available in open access.

While the translated book’s historical narrative is deeply rooted in developments of 19th and 20th century infrastructural history, it is also a key work of German media theory. There’s much to discuss here for historians of technology, be it the notion of “cultural techniques,” the seemingly Western grounding of network practice and thought, and the in/visible work of networking in material cultures itself.

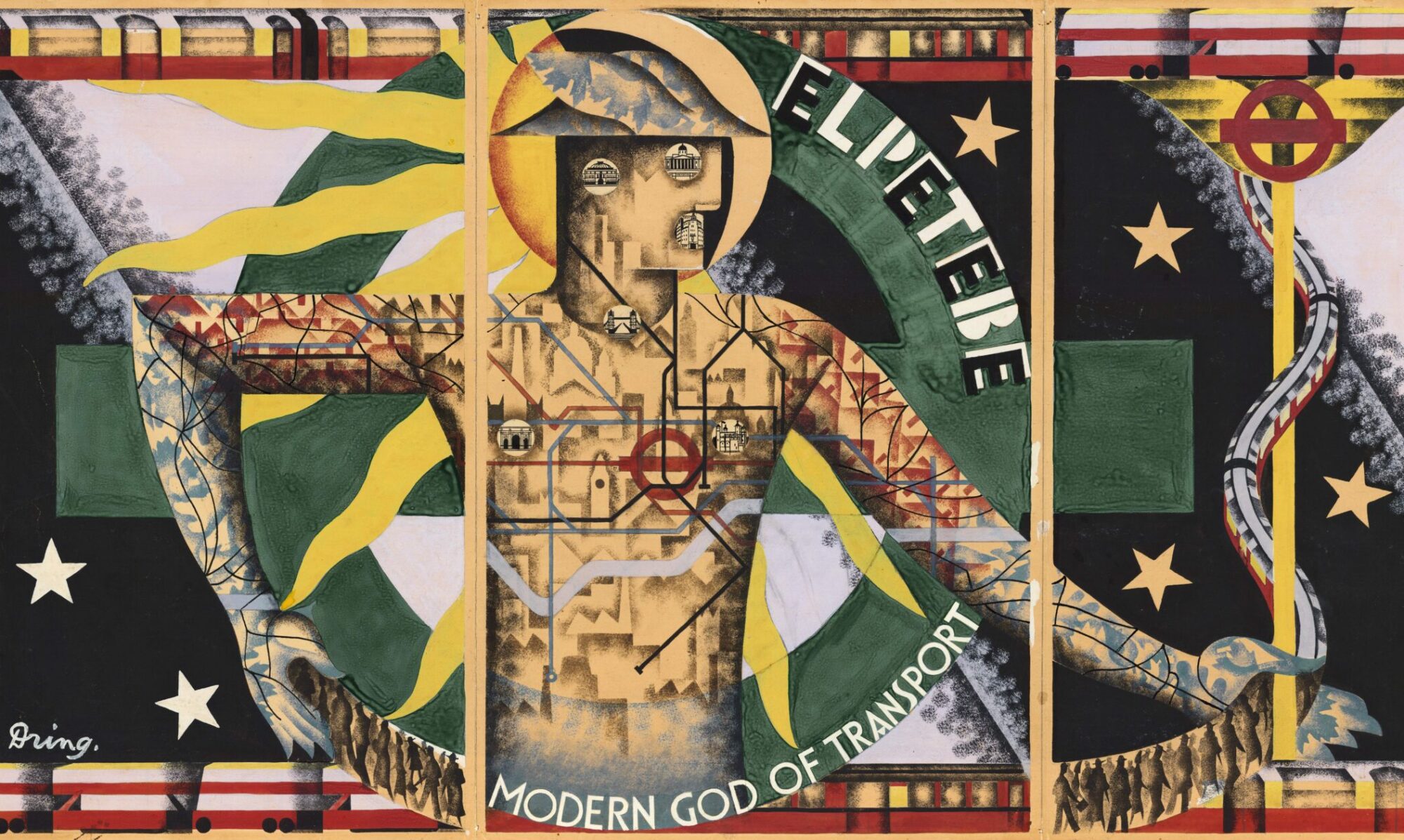

Connectivity is a book full of in-depth case studies that deserve a closer look, be it the relation between networks and colonial power in the case of French Saint-Simonianism, be it the early history of the telephone network, visual histories of network diagrams, the mobilities of the London Tube Map, Western and Eastern styles of logistics, and the unlikely inception of the ARPANET. It might be said that networks are a core cultural technique to allow for the migration of people, signs, and objects, which includes their disconnection. Connectivity of Things finally gives us a history that actor-network theory never dared to write itself.

We invite everyone at SHOT in Luxembourg to join the discussion, both in person and per hybrid participation. Our author-meets-critics session will combine key critical questions towards the book, and shall provide insights into the intricacies of such an (un-)timely and complex translation endeavor.

On The Connectivity of Things: Network Cultures since 1832

Author-meets-critics: Sebastian Giessmann (Siegen), Monika Dommann (Zurich), Cyrus Mody (Maastricht), Elizabeth Petrick (Rice), and Thomas Haigh (Wisconsin-Milwaukee)

Society for History of Technology Annual Meeting 2025

„Technologies of Migration – Migrating Technologies“

Esch-sur-Alzette, Luxembourg

Friday, October 10

12:55 PM – 2:10 PM

Blockchain vs. AI

Both as imaginary and material network technologies, blockchain and ‘artificial intelligence’ tend to clash and mingle at the same time. Current neoconnectionist AI and blockchains follow very different cultural logics, just as neural networks differ from peer-to-peer networks sociotechnically. Maximum data intensity, large language models, tokenized media objects, modification of algorithms by data, operational statistics, plus the variation of existing patterns in the case of AI – data immutability, encryption, token economies and exact processing of algorithmic instructions in the case of blockchain. Together, blockchain and neoconnectionist AI are about to form what I call a seventh historical layer within my work on “The Connectivity of Things” in network cultures.

Both as imaginary and material network technologies, blockchain and ‘artificial intelligence’ tend to clash and mingle at the same time. Current neoconnectionist AI and blockchains follow very different cultural logics, just as neural networks differ from peer-to-peer networks sociotechnically. Maximum data intensity, large language models, tokenized media objects, modification of algorithms by data, operational statistics, plus the variation of existing patterns in the case of AI – data immutability, encryption, token economies and exact processing of algorithmic instructions in the case of blockchain. Together, blockchain and neoconnectionist AI are about to form what I call a seventh historical layer within my work on “The Connectivity of Things” in network cultures.

Yet, at the same time, blockchain and AI not only compete for parallel distributed processing power in data centers. They both share energy-intensive, extractive strategies that drive the booms and busts of too-late capitalism (Anna Kornbluh). While their network imaginaries are still being contested, naturalization and habitualization happen at an ever increasing pace. Sometimes, blockchain is now promoted as a slowing-down counter-infrastructure to AI’s accelerationist, generative media and its models. The paper is going to take a close look at controversial cases like Worldcoin, which is supposed to afford for a biometrical “proof-of-human” that attaches a digital identity to online content. While the cultural logics of blockchain and AI might seem to differ almost entirely on the infrastructural level, they are currently serving as a match made in hell when it comes to their political and economical appropriation.

[This is my contribution to the 4S open panel Network Imaginaries: Past, Present, and Future on September 4, 2025.]

The Datafied Web

Do you remember …

… the beginnings of early metrics in the 90s?

… the birth of web counters?

… those digital pioneers that marked and

started to quantify the pulse of online activity?

… the novelty of seeing website visits

measured in real-time?

… eye-catching graphics becoming the currency of online attention?

… the early days of companies like

Webtrends, Urchin and DoubleClick?

The full RESAW 2025 program can be viewed on our conference website. Take a look at our exciting sessions and keynotes and enjoy your visit to RESAW 2025 at Siegen University’s own Media of Cooperation! You might also want to watch out for the hashtag #RESAW25 on Mastodon and elsewhere.

Das neue Geld der Öffentlichkeit: Wie gestalten wir den digitalen Euro?

Wir wollen mit Euch diskutieren! Über den digitalen Euro, seine Zukunft, seine Kontroversen, seine politische Philosophie, Medientheorie und Ökonomie. Alle Generationen brauchen digital cash. Aber wie gestalten wir als europäische Zivilgesellschaft ein neues Medium der Kooperation?

2025 wird ein entscheidendes Jahr für den digitalen Euro. Die Europäische Zentralbank steckt mitten in der Vorbereitungsphase für diese neue Form des Bargelds. Währenddessen stockt der nötige politische Prozess in Brüssel. Dabei ist das Projekt immer noch vielen Bürger:innen unbekannt: Im Juni 2024 wussten 59 Prozent der Deutschen nichts über die digitale Zentralbankwährung. Und wer schon davon gehört hat, vermutet vieles – angefangen bei der (keinesfalls geplanten) Abschaffung von Schein und Münze, befürchteter finanzieller Überwachung bis zur Einführung einer europäischen Kryptowährung.

Wenn wir ein neues Geld der europäischen Öffentlichkeit bis 2028 realisieren wollen, braucht es deshalb vor allem: mehr zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit für die digitale Zentralbankwährung, mehr und genaueres Wissen, mehr Deliberation und zivilisierten Streit, mehr Kooperation, kollektives Vorstellungsvermögen und politischen Willen. Die Philosophin Petra Gehring und der Medientheoretiker Sebastian Gießmann debattieren mit Euch, wie wir den digitalen Euro unter den aktuellen Bedingungen für alle Generationen gestalten können, und müssen.

26. Mai 2025

STATION Berlin

Stage 3

13:45-14:15 Uhr

Künstliche Intelligenz zwischen Spezialisierung und Universalisierung

Auf welche Zukunft in welchen neuen Umgebungen muss sich die Medien- und Kulturtechnikforschung angesichts der rezenten Konjunktur von Künstlicher Intelligenz ausrichten?

Der Vortrag kommt hierzu auf eine grundsätzliche Frage von Marcel Mauss zur Konstitution von Techniken zwischen speziellen und allgemeinen Zwecken zurück. Er bietet, erstens, eine kurze Lagebeschreibung zur gegenwärtigen Entwicklung des maschinellen Lernens und neuerer KI zwischen Spezialisierung und Universalisierung.

Kern meiner Argumentation ist, zweitens, eine natur- und kulturtechnische Genealogie. Sie fragt nach der historischen Wiederkehr konnektionistischer Praktiken, Algorithmen, Denk- und Handlungsstile als Bedingung der aktuellen KI-Technologien. Wie konnten aus biologischen Neuronen artifizielle neuronale Netze werden, die als infrastrukturelle Grundierung Künstlicher Intelligenz fungieren?

Auf dem Spiel stehen dabei, drittens, die Medien selbst. Sie werden aufgrund der Naturalisierung und Habitualisierung von konnektionistischer KI zu statistisch operationalisierten, datenintensiven Netzwerken.

Eine Wette mit Marcel Mauss

Dienstag, 21.01.2025, 12–13.30 Uhr

Universität zu Köln, Hauptgebäude, Hörsaal VIII

Small Forms in Circulation

I am happy to give a keynote at this conference of the Research Training Group “The Literary and Epistemic History of Small Forms”. It is called Infrastructures and/as Environments: Practices and Ecologies of Circulation. Feel free to join us and think collectively about “Small Forms in Circulation” at Humboldt University on November 28-30, 2024.

Am Grund der Zahlung

Mein Beitrag fragt im Rahmen des Panels „Digital Payments: Neue Vulnerabilitäten?“ nach – mithin entscheidenden – Umschlagpunkten und Leerstellen in der Medien- und Sozialgeschichte des digitalen Bezahlens. Techno-ökonomische Netzwerke werden, wie Michel Callon (1991) gezeigt hat, im Laufe ihrer Entwicklungsverläufe irreversibel. Mich interessiert diese Produktion von Irreversibilität in den mehrfachen Digitalisierungen des Bezahlens.

Ab wann und für welche Praxisgemeinschaften kann ein Bezahlsystem als universell gelten? Lässt sich diese Universalität verstetigen, oder müssen wir mit immer neuen spezialisierten Infrastrukturen rechnen, die fortwährend neue Tokens (O’Dwyer 2023) produzieren? Wem obliegt die Übersetzung von neuen Formen des Datengelds, und wie wird es mit Plattformökonomien verknüpft? Auf welche Formen von gesellschaftlicher Vulnerabilität antworten die Versicherheitlichungen digitaler Werte? Und welche individuellen Formen von Verletzlichkeit entstehen durch sie?

Einsatzpunkte des Vortrags sind u. a. die Standardisierung der Kreditkarte parallel zur Aufhebung des Goldstandards 1971, die konstitutive Absenz von Bezahlstandards im frühen World Wide Web der 1990er Jahre (und der damit einhergehende Aufstieg von Werbenetzwerkwerken als Geschäftsmodell), der Aufstieg von PayPal aus dem Zusammenbruch der Dotcom-Blase heraus und die Konjunktion des Bitcoins mit der Finanzkrise von 2008.

Konstitutive Veränderungen der Medien des Mediums Geld, so die Annahme, indizieren mehr als ein Ringen um Marktanteile und Zugang zu sozio-ökonomischer Handlungsfähigkeit und Macht. Sie sind Arbeit am sozioökonomischen Gefüge von Gesellschaften weltweit, zu dem man in Anschluss an Bruno Latour (2002: 21) sagen kann: Je mehr Infrastrukturen, je mehr datenintensive Vermittlungen, umso realer – aber auch verletzlicher – wird finanzmediale Wirklichkeit.

Jede Vermittlung zählt. Besonders deutlich wird dies in der biometrischen Zurüstung neueren Datengeldes, das eine massive Personalisierung von Werten durch und mit Körperzeichen vornimmt. In dieser Kombination von Konto, Körper und Person zeigt sich die mediale Dimension von Bezahlsystemen als Klassifikationssystemen, durch die elementare Differenzen von class, race und gender konstituiert und – potenziell – irreversibilisiert werden.

Digital Payments: Neue Vulnerabilitäten?

11. September 2024, 13.15–14.45 Uhr

Raum 02.O.03

FHNW Campus Muttenz / Basel

Mit Beiträgen von Markus Unternährer, Antonia Steigerwald, Tatjana Graf, Carola Westermeier, Marek Jessen und Sebastian Gießmann

- Callon, Michel. „Techno-Economic Networks and Irreversibility“. In A Sociology of Monsters? Essays on Power, Technology and Domination, herausgegeben von John Law, 132–161. London; New York: Routledge, 1991.

- Latour, Bruno. „What is Iconoclash. Or is There a World Beyond the Image Wars?“ In Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art, herausgegeben von Bruno Latour und Peter Weibel, 14–37. Karlsruhe; Cambridge, MA; London: ZKM; MIT Press, 2002.

- O’Dwyer, Rachel. Tokens. The Future of Money in the Age of the Platform. London; New York: Verso, 2023.

When ANT met Cultural Techniques: Re-engaging with Network Cultures

ANT was a blast when it reached Media Studies. Its methodology, however, was based on a mediating “Connectivity of Things” that could be mobilized but hardly historicized. So how do we re-engage with research on networks as cultural technique to create joint future(s) of STS and Media Studies?

This is part of a panel at this year’s EASST-4S Conference:

What Is The Past And Future Of Actor-network Theory?

Traditional Open Panel P146

Amsterdam: Making and Doing Transformations

Friday 19 July, 14:00-15:30, 16:00-17:30

Actor-network theory heuristics and methodology have traveled quite a bit outside of STS. Media Studies, in its differing styles of thought, is a case in point. Within my contribution, I am going to contextualize a still recent constellation between ANT and German Media Studies. How did crucial elements of the French anthropology of technology (Marcel Mauss, André Leroi-Gourhan, Georges Haudricourt, Gilbert Simondon) become a common ground for both actor-network theory and the Germanophone research on cultural techniques? What can be learnt for future STS network methodologies from intertwining ANT with Media Studies of cultural techniques?

From the vantage point of cultural techniques, ANT might have lacked a critical, historicizing perspective on its own foundations and mode of operation. It generalized Leroi-Gourhan’s operational chains into sociotechnical networks. Yet programmatic initiatives for historicizing and criticizing networks were not wanting—for instance, Michel Serres’s ”History of Scientific Thought” or Bruno Latour’s ”We Have Never Been Modern.” But for ANT, everything that could be described analytically as a network (or “worknet”) qualified as an actual network. Claims were bolstered by the self-evidence of the lifeworld (and academic practice) of the 1980s and 1990s. ANT could only come about because of the flourishing sociotechnical networks of the day. In contrast, subsequent, more historically oriented studies of cultural techniques—and of the history of infrastructure and science, technology, and society—demonstrate reserve by stressing the material grounding of networks, their metonymic character, situatedness, and specificity. Networks have genealogies within a “Connectivity of Things,” but they are not themselves genealogies.

Theatre of Memory: Transdisziplinäres Symposium zur Neuronästhetik

![]()

Mit dem Sonapticon von Tim Otto Roth wird Musik sprichwörtlich nervös: Ein ganzer Raum verwandelt sich in ein Netzwerk von interagierenden Tönen, die grundlegende Vorgänge in Nervenzellen widerspiegeln, die uns zu fühlenden und denkenden Wesen machen. Der begehbare, immersive Klangraum aus miteinander kommunizierenden Lautsprechern macht es nicht nur möglich, in die Netzwerkstruktur einzutauchen, sondern zugleich kann man mit dieser über Töne und Geräusche interagieren. Wenn man ein Gefühl für die Abläufe bekommen hat, dann lässt sich mit dem Sonapticon auf völlige neue Art und Weise musizieren – eine Musik, die eine Idee der kognitiven Prozesse gibt, die in ihrer Komplexität für uns nach wie vor ein Geheimnis bleiben.

Theatre of Memory:

Transdisziplinäres Symposium zur Neuronästhetik

Tagungsbericht [crossposting von imachination.net]

Berlin, 26. und 27. Januar 2024

In Kontext der Ausstellung des Sonapticon von Tim Otto Roth im Tieranatomischen Theater

„Theatre of Memory: Transdisziplinäres Symposium zur Neuronästhetik“ weiterlesen