Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2018/19

Im Wintersemester 2018/19 biete ich folgende Lehrveranstaltungen in der Siegener Medienwissenschaft an:

Im Wintersemester 2018/19 biete ich folgende Lehrveranstaltungen in der Siegener Medienwissenschaft an:

Internetgeschichte und Web History

Unisono | Moodle | PDF

Werkstatt Praxistheorie

Unisono | Homepage/Plakat

Elemente einer Praxistheorie der Medien

Das Interesse dieses Texts gilt einem praxistheoretischen Vokabular, das sowohl für die Geschichte digitaler Medien geeignet ist als auch für die Erforschung rezenter digitaler Medienkulturen, ihrer Öffentlichkeiten und Infrastrukturen. Die folgenden Ausführungen adressieren daher einerseits durch Praktiken hervorgebrachte Eigenschaften und andererseits analytisch bestimmbare sozio- und kulturtechnische Charakteristika von Medien, die sich aus den Gebrauchsformen heraus verallgemeinern lassen.

Das Interesse dieses Texts gilt einem praxistheoretischen Vokabular, das sowohl für die Geschichte digitaler Medien geeignet ist als auch für die Erforschung rezenter digitaler Medienkulturen, ihrer Öffentlichkeiten und Infrastrukturen. Die folgenden Ausführungen adressieren daher einerseits durch Praktiken hervorgebrachte Eigenschaften und andererseits analytisch bestimmbare sozio- und kulturtechnische Charakteristika von Medien, die sich aus den Gebrauchsformen heraus verallgemeinern lassen.

PDF-Datei des Artikels (Lizenz: CC BY-NC-ND).

Erschienen in der Zeitschrift für Medienwissenschaft 19 (2018), S. 95-109.

Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2018

Es wird ein aufregendes Sommersemester: Im Bachelor werden aus den Siegener „Einführungen in die Medienwissenschaft“ nun thematische Seminare. Der Einführungskurs ist ein Kunststück für sich, denn er muss die handwerklichen Dinge mit der inhaltlichen Diskussion verbinden. Ziel ist das Schreiben der ersten eigenen wissenschaftlichen Hausarbeit, mit allem was dazugehört: Eine Fragestellung finden, Material generieren und sortieren, Schreiben.

Es wird ein aufregendes Sommersemester: Im Bachelor werden aus den Siegener „Einführungen in die Medienwissenschaft“ nun thematische Seminare. Der Einführungskurs ist ein Kunststück für sich, denn er muss die handwerklichen Dinge mit der inhaltlichen Diskussion verbinden. Ziel ist das Schreiben der ersten eigenen wissenschaftlichen Hausarbeit, mit allem was dazugehört: Eine Fragestellung finden, Material generieren und sortieren, Schreiben.

Im Master unterrichte ich „Theorien des Geldes“ – ein Kurs, auf den ich mich wirklich sehr freue. Denn man kann sagen, dass dieser klassische Gegenstand der Medien- und Kulturtheorie in den letzten Jahren wenig Aufmerksamkeit im Fach erfahren hat. Ausnahmen wie Jens Schröters und Anna Echterhölters Arbeiten bestätigen hier eher die Regel. Auch aus diesem Grund versucht das Seminar ein Update in Richtung „digitales Geld“ – ohne vorauszusetzen, dass es dieses überhaupt gibt. Wie verstehen wir Geld im Zeitalter der Kryptowährungen?

Ebenfalls wieder für alle Master-Studierende geöffnet ist die „Werkstatt Praxistheorie“, in der aktuelle medien- und sozialtheoretische Fragestellungen mit prominenten Vortragsgästen diskutiert werden. Zu Gast sind im Sommersemester die Soziologin Silvia Gherardi, die Wissenschaftsforscherin Natasha Myers, die Kunsthistorikerin Ann-Sophie Lehmann und der Literaturwissenschaftler Carlos Spoerhase.

- Einführung in die Medienwissenschaft (7. Gruppe):

Unisono | Moodle - Einführung in die Medienwissenschaft (8. Gruppe):

Unisono | Moodle - Theorien des Geldes:

Seminarsplan (PDF) | Unisono | Moodle - Werkstatt Praxistheorie:

Termine (PDF) | Unisono | Homepage/Plakat

PS. Dieser Blogpost wird laufend aktualisiert.

Grenzobjekte und Medienforschung

Susan Leigh Stars (1954–2010) Werk bewegt sich zwischen Infrastrukturforschung, Sozialtheorie, Wissenschaftsgeschichte, Ökologie und Feminismus. Die wegweisenden historischen und ethnografischen Texte der US-amerikanischen Technik- und Wissenschaftssoziologin liegen mit diesem Band erstmals gesammelt auf Deutsch vor. Ihre Arbeiten zu Grenzobjekten, Marginalität, Arbeit, Infrastrukturen und Praxisgemeinschaften werden interdisziplinär kommentiert und auf ihre medienwissenschaftliche Produktivität hin befragt.

Susan Leigh Stars (1954–2010) Werk bewegt sich zwischen Infrastrukturforschung, Sozialtheorie, Wissenschaftsgeschichte, Ökologie und Feminismus. Die wegweisenden historischen und ethnografischen Texte der US-amerikanischen Technik- und Wissenschaftssoziologin liegen mit diesem Band erstmals gesammelt auf Deutsch vor. Ihre Arbeiten zu Grenzobjekten, Marginalität, Arbeit, Infrastrukturen und Praxisgemeinschaften werden interdisziplinär kommentiert und auf ihre medienwissenschaftliche Produktivität hin befragt.

Mit Kommentaren von Geoffrey C. Bowker, Cora Bender, Ulrike Bergermann, Monika Dommann, Christine Hanke, Bernhard Nett, Jörg Potthast, Gabriele Schabacher, Cornelius Schubert, Erhard Schüttpelz und Jörg Strübing.

„Grenzobjekte und Medienforschung“ ist im Open Access verfügbar.

Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2017/18

Im Wintersemester unterrichte ich nach einiger Zeit in der Forschung wieder am Medienwissenschaftlichen Seminar der Universität Siegen. Mit dabei sind zwei Einführungsveranstaltungen, denn ohne Anfänge gibt es keine Zugänge. Die fortgeschritteneren Bachelorstudierenden dürfen sich auf ein Seminar zu „Grenzobjekten und Medienforschung“ freuen, in dem wir intensiv mit den jüngst auf Deutsch erschienenen Schriften Susan Leigh Stars arbeiten werden. Für Masterstudierende gibt es den direkten Kontakt mit der aktuellen, praxistheoretisch ausgerichteten Forschung im SFB „Medien der Kooperation“ — als Einladung, die kooperativen Praktiken (digitaler) Medien zu verstehen und selber Lust am theoretisch-empirisch Neuen zu entwickeln.

Im Wintersemester unterrichte ich nach einiger Zeit in der Forschung wieder am Medienwissenschaftlichen Seminar der Universität Siegen. Mit dabei sind zwei Einführungsveranstaltungen, denn ohne Anfänge gibt es keine Zugänge. Die fortgeschritteneren Bachelorstudierenden dürfen sich auf ein Seminar zu „Grenzobjekten und Medienforschung“ freuen, in dem wir intensiv mit den jüngst auf Deutsch erschienenen Schriften Susan Leigh Stars arbeiten werden. Für Masterstudierende gibt es den direkten Kontakt mit der aktuellen, praxistheoretisch ausgerichteten Forschung im SFB „Medien der Kooperation“ — als Einladung, die kooperativen Praktiken (digitaler) Medien zu verstehen und selber Lust am theoretisch-empirisch Neuen zu entwickeln.

- Einführung in die Medienwissenschaft (7. Gruppe):

Seminarsplan (PDF) | LSF | Moodle - Einführung in die Medienwissenschaft (8. Gruppe):

Seminarsplan (PDF) | LSF | Moodle - Grenzobjekte und Medienforschung:

Seminarsplan (PDF) | LSF | Moodle - Werkstatt Praxistheorie:

Termine (PDF) | LSF | Homepage/Plakat

PS. Dieser Blogpost wird laufend aktualisiert.

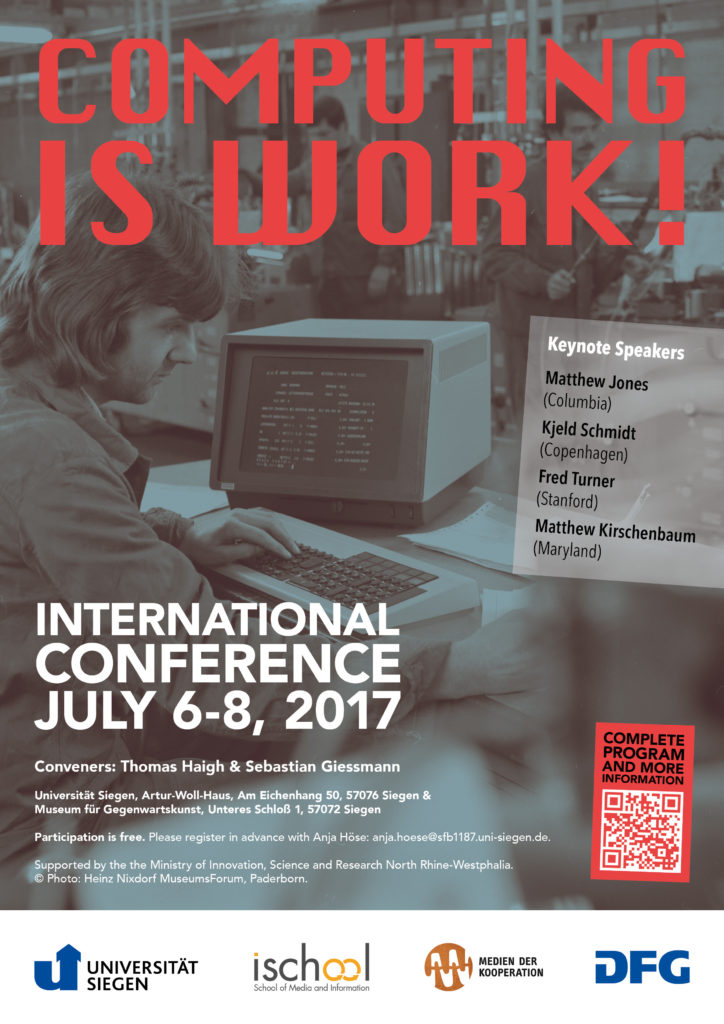

Computing is Work!

We humans spend most of our waking lives working. Work includes cultural, intellectual, managerial, and emotional labor as well as physical toil. Despite this, most work by humanities and media scholars implicitly treats the study of work as marginal or uninteresting. Even the study of “digital practices” rarely engages with the specifics of the workplace, despite the importance of distributed micro-practices like clickworking. Information technology underpins the transformation of work today, as it has it in the past.

We humans spend most of our waking lives working. Work includes cultural, intellectual, managerial, and emotional labor as well as physical toil. Despite this, most work by humanities and media scholars implicitly treats the study of work as marginal or uninteresting. Even the study of “digital practices” rarely engages with the specifics of the workplace, despite the importance of distributed micro-practices like clickworking. Information technology underpins the transformation of work today, as it has it in the past.

We welcome interdisciplinary contributions that address computing as work practice, both on a local, situated, infrastructural level. Speakers will be exploring many kinds of work, from the work of computerized literary production to the work of scientific research.We believe that close attention to the social processes of work has the cross-cutting potential to integrate a variety of historical, social and ethnographic research approaches, from labor history to the scientific ethnography to the study of media practices as cooperative accomplishments, into a revealing whole.

Computing is Work!

International Conference

July 6–8, 2017

Universität Siegen, Artur-Woll-Haus

Am Eichenhang 50, 57076 Siegen;

Museum für Gegenwartskunst, Siegen

Conveners: Thomas Haigh / Sebastian Giessmann

Keynotes: Matthew Jones, Kjeld Schmidt, Fred Turner, Matthew Kirschenbaum

Program: http://www.socialstudiesof.info/ComputingIsWork.

Supported by the Siegen University iSchool, the Collaborative Research Centre “Media of Cooperation”, Siegen and the Ministry of Innovation, Science and Research North Rhine-Westphalia.

Workarounds – Praktiken des Umwegs

ilinx – Berliner Beiträge zur Kulturwissenschaft. Nr. 4 : Workarounds

Herausgegeben von Holger Brohm, Sebastian Gießmann, Gabriele Schabacher und Sandra Schramke

Das gesamte Heft ist auf dem EDOC-Server der Humboldt-Universität einsehbar:

http://dx.doi.org/10.18452/18686

Inhaltsverzeichnis und Editorial [PDF]

Gabriele Schabacher, Im Zwischenraum der Lösungen. Reparaturarbeit und Workarounds [xiii]

Nikolaus Lehner, Empfehlungssysteme: Begehrlichkeiten auf Umwegen [57]

Ronja Trischler, Trial and Error. Zusammenarbeit im Irrgarten digitaler Bildbearbeitung [93]

Petra Löffler, Zick-Zack. Bruno Latours Umwege [137]

Maren Mayer-Schwieger, Umwege auf See. Zur Pflanzenverschiffung Ende des 18. Jahrhunderts [145]

Fabian Goppelsröder, Aus-/Setzen. Zur Bewegungslogik des Zauderns [157]

Marcus Termeer, Le Parkour: Effektive (Um-)Wege in postfordistischen Stadtlandschaften [165]

N.N., Die gerissene Hutschnur. Bürokratie und Workarounds [173]

Sandra Schramke, Umwege der Ästhetik. Die Architektur von Wang Shu und Lu Wenyu [183]

Susan Leigh Star / Geoffrey C. Bowker, Warum Klassifikationen zählen [193]

gedenken, Annette Bitsch (1969–2016) [224]

Mediengeschichte trifft Science and Technology Studies

Die spät festgestellte Nähe von Science and Technology Studies und historischer Medienforschung hat bisher vor allem zu einer vermehrten Aufnahme der STS in medienhistorische Arbeiten geführt (Gitelman 2013; Gillespie, Boczkowski und Foot 2014; Dommann 2014; Hanke 2014; Hoof 2015). Diese greifen wiederum produktiv auf die infrastruktur- und wissenschaftshistorischen „Klassiker“ der STS zurück (Star 1989; Bud-Frierman 1994; Bowker und Star 1999) und zeichnen sich v.a. durch ein gemeinsames Interesse an historisch-ethnografisch analysierten Informationsinfrastrukturen, bürokratischen und dokumentarischen Praktiken aus. Eine vergleichbare, auf Praktiken fokussierende, infrastrukturorientierte Überkreuzung von STS und Medienforschung wird auch im Bereich der History of Computing und History of Networking vermehrt vorgenommen (Schabacher 2013; Thielmann 2013; Starosielski, Soderman und Cheek 2013; Gießmann 2014; Haigh, Russell und Dutton 2015).

„Mediengeschichte trifft Science and Technology Studies“ weiterlesen

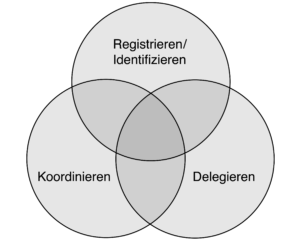

Medienpraktiken der Koordination, Delegation und Registrierung/Identifizierung*

Wie könnte eine Neuperspektivierung der Mediengeschichte und Medienanalyse aussehen, die Praxis allen anderen Größen vorlagert und deshalb vor allem Produktions- und Arbeitsprozesse, und damit auch die Modi bürokratischer Datenverarbeitung als „visible“ und „invisible work“ in den Vordergrund rückt (Star 1999)? Diese „Rückseite“ der Medien ist durch die langjährige analytische Trennung von Produktions-, Distributions- und Rezeptionsvorgängen in der deutschsprachigen Medienwissenschaft i. d. R. vernachlässigt worden – oft zugunsten eines Schwerpunkts auf Rezeptionsfragen, der wiederum selten praxeologisch fundiert wurde. Ein dreizügiges begriffliches Angebot, mit dem die kulturtechnischen Basisfunktionen des speicherprogrammierten Computers – also das „Speichern“, „Bearbeiten“ und „Übertragen“ (Kittler 1986) – auf eine wesentlich heterogenere Welt digital vernetzter Medien übertragen worden sind, bietet für eine durch digitale Medieninteraktion geprägte Welt keinen adäquaten Rahmen mehr. Vielmehr hat sich mittlerweile die Erkenntnis der Akteur-Netzwerk-Theorie durchgesetzt, dass Akteure Skalierungsleistungen selber erbringen, deren Maßstabswechsel wiederum zu berücksichtigen sind (Latour 2007; Ribes 2014). „Medienpraktiken der Koordination, Delegation und Registrierung/Identifizierung*“ weiterlesen